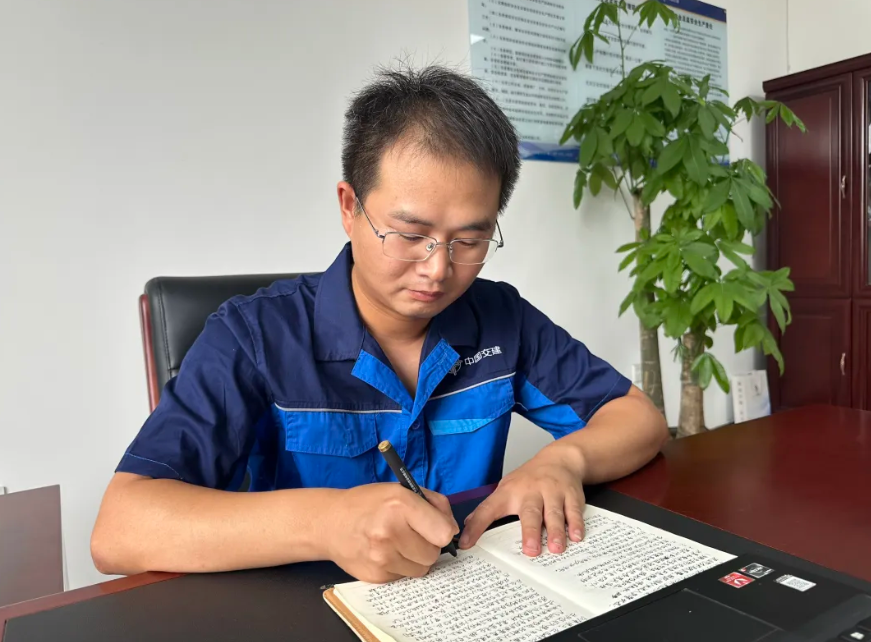

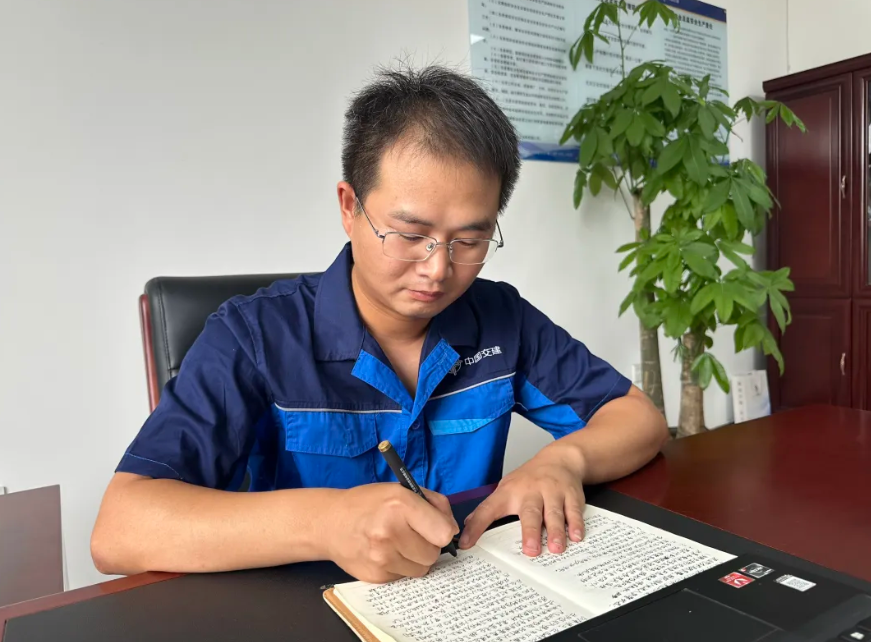

翻开一本泛黄的安全手写笔记,被汗水与泥水洇染的文字跃然纸面:“台风‘温比亚’引发特大洪水灾害,洪水深度齐腰。”“凌晨两点,水位暴涨,堤坝出现管涌,紧急调运沙袋封堵……”这是七年前刘康在山东寿光抗洪一线写下的应急抢险工作记录。

时间回到2018年8月,那时刘康刚刚走出大学校门,入职中交路建济青高速改扩建项目。台风“温比亚”引发的特大洪灾来袭,他和项目救援队一起连续奋战48小时,随身携带的安全笔记成为他最忠实的战友。不仅定格了生死瞬间的应急处置,更让刘康意识到:安全不是事后总结的数字,而是刻在骨子里的细节。

抗洪归来,刘康养成了随时记录的习惯。无论是工地巡查发现的隐患,还是工人随口提到的安全建议,都会被他工整地记在日记本里。渐渐地,这些零散的记录开始显现出规律:某类事故总在特定工序出现,某个隐患总因同一操作疏漏……于是,他养成了随手记录的好习惯。

7年来,从山东济青改扩建项目、京台高速项目、山东临朐项目,到潍坊项目群建设,在一个个施工现场摸爬滚打,刘康积累了扎实且丰富的安全施工经验,安全笔记也一直和他朝夕相伴。如今,在山东济南地铁项目刘康已经成长为一名安全总监,面对同时开挖的数十个深基坑、80多个墩柱支架。他牵头制定的风险清单,最初就源自日记本里那些被反复标注的“高频隐患”。125次隐患排查、300余条整改记录,每一条都对应着一页手写笔记;而“安全笔记”里密密麻麻的备注,如“产业工人张海成发现临边防护松动”“队伍建议增加吊装警示灯”,更让安全管理从“一人盯防”变成“全员参与”。

刘康申报的高墩支架高空作业风险设计的“生命带+防坠器”双保险系统,灵感正来源于笔记中关于某工人现场发生实际情况的复盘记录;他将操作要点写入“安全笔记”,每个使用环节的责任人、检查频率、维护标准一目了然。

产业工人张海成主动发现安全隐患并获得奖励时“不仅看是谁干了活,还得看是谁上了心。”掌声中刘康道出他的“记账哲学”:“过去我们总说‘按章办事’,可章程是人写的,漏洞也是人留的。现在翻开笔记,不仅要看是谁干了活,更要看是谁把心扎在了现场。”